全文概述

云南大學研究團隊通過快速焦耳熱技術成功合成了一種三相界面材料(Cu/Co/CoO@C),用于高效電催化硝酸鹽還原合成氨(NO?RR)及高功率鋅-硝酸鹽(Zn-NO??)電池。該材料通過多相界面工程實現了電子結構調控、p-d軌道耦合及核-衛星協同催化,顯著提升了催化性能。實驗表明,在-0.4 V(vs. RHE)下,氨產率高達2.03 mmol h?1 cm?2,法拉第效率(FE)達98.4%;組裝的Zn-NO??電池峰值功率密度為52.09 mW cm?2,氨產率為297.5 μmol h?1 cm?2(FE 95.4%)。研究為多相界面催化劑設計提供了新思路。

文章亮點

(1)創新材料設計:通過快速焦耳熱法(極短時間加熱至 1600℃)合成 Cu/Co/CoO@C 三相界面材料,相比傳統加熱法更高效穩定,且材料具有獨特的核-衛星結構(Cu 為核,Co/CoO 為衛星)。

(2)多尺度性能增強機制:微觀上通過界面電荷重分布和p-d軌道耦合優化電子結構,宏觀上借助富缺陷結構提升傳質,實現催化效率躍升。

(3)卓越催化性能:氨產率和法拉第效率遠超多數已報道的銅鈷基催化劑,在-0.4 V vs. RHE 下氨產率達2.03 mmol h?1 cm?2(FE 98.4%)。

(4)高功率能源器件:組裝的Zn-NO??電池最大功率密度達 52.09 mW cm?2,同時實現高效氨合成(產率297.5 μmol h?1 cm?2,FE 95.4%),兼顧環保與能源輸出。

圖文解析

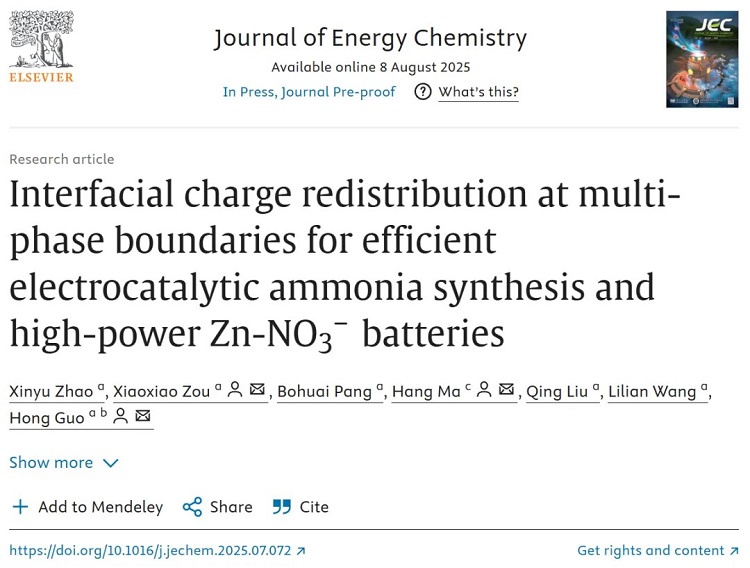

圖1:材料結構表征

圖(a)XRD結果展示了Cu、Co和CoO的晶體結構特征峰,三相位材料(Cu/Co/CoO@C)的XRD峰相較于單相和雙相材料更寬且強度更低,表明其具有更小的晶粒尺寸和更高的缺陷密度。圖(b-d)為TEM和EDS映射結果,圖(b)展示了Cu/Co/CoO@C的TEM圖像,顯示了清晰的界面網絡形成;圖(c-d)為EDS映射,展示了Cu、Co和O元素的分布,證實了核心-衛星結構,其中Cu為核心,Co和CoO為衛星。圖(e-f)為TEM圖,單相Cu@C顆粒分散均勻,雙相Co/CoO@C(圖1f)部分形成界面網絡,三相材料界面密度更高,催化活性更強。圖(g)展示了金屬-碳及金屬間界面存在明顯晶格畸變,證實強界面相互作用。

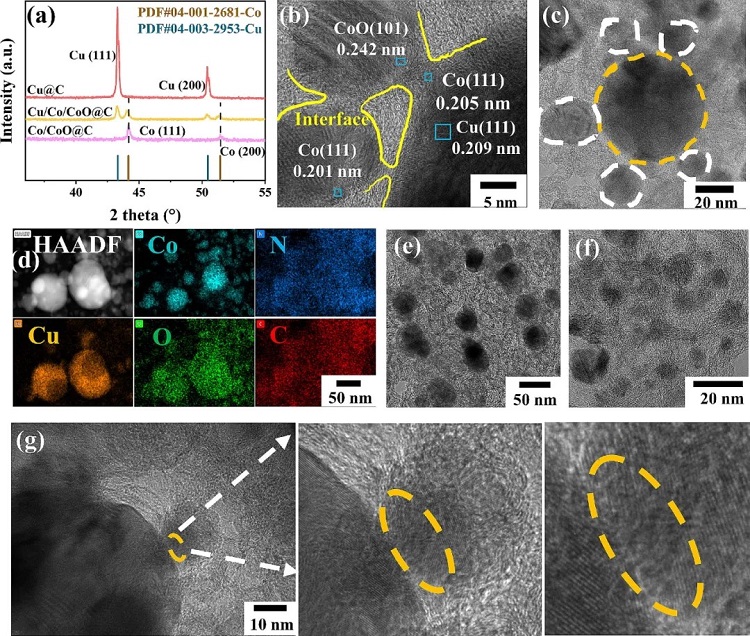

圖2:電子結構分析

圖(a)O 1s XPS結果顯示,雙相(Co/CoO@C)和三相(Cu/Co/CoO@C)材料在~530 eV處出現金屬氧化物峰,而單相Cu@C無此峰。Cu的引入增加了氧化物含量,表明Cu促進CoO形成。圖(b)Cu 2p XPS顯示,Cu?的2p?/?峰(932.9 eV)和2p?/?峰(952.7 eV)在三相材料中負移,表明Cu電子富集(界面電荷重分布)。圖(c)Co 2p XPS顯示,Co?峰(778.7 eV和793.8 eV)和Co2?峰(781.3 eV和796.3 eV)共存,證實Co/CoO雙相結構。三相材料中Co峰正移,表明電子從Co轉移至Cu,形成雙向電荷轉移通道。圖(d-e)為d帶中心和總態密度結果,Cu/Co/CoO的d帶中心(-1.902 eV)比純Cu(-2.558 eV)更接近費米能級,優化中間體吸附,多元素協同導致電子態分布更復雜,增強反應活性。圖(f)p-d軌道耦合結果顯示,Co 3d和O 2p軌道雜化,形成局域極化電場,促進NO??活化。

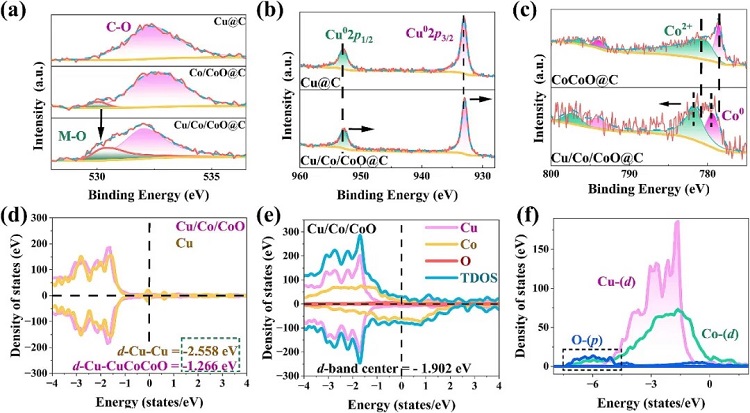

圖3:XAFS與小波變換(WT)分析

圖(a)Cu K-edge XANES結果顯示,Cu/Co/CoO@C與Cu箔譜線一致,證實Cu呈金屬態,但白線強度降低,表明Cu電子富集(與XPS一致)。圖(b)Co K-edge XANES結果表明,Co價態介于Co?和Co2?之間,Cu引入后吸收邊偏移,證實Cu-Co強電子相互作用。圖(c)Co K-edge EXAFS結果表明,Co-Co(~2.2 ?)和Co-O(~1.5 ?)配位殼共存,Co-O峰增強進一步驗證p-d耦合。圖(d-i)小波變換結果顯示,Cu K-edge WT顯示出Cu-Cu金屬鍵信號(d-f),Co K-edge WT顯示Co-Co和Co-O貢獻,但Co-Co占主導(g-i),表明Co傾向于金屬態配位。

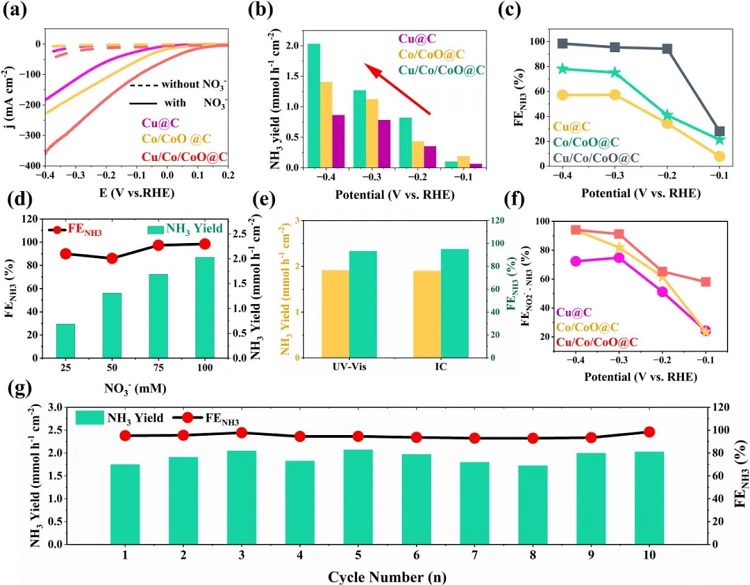

圖4:NO?RR性能

圖(a)LSV曲線結果顯示,三相材料(Cu/Co/CoO@C)起始電位最正(146 mV),電流密度最高,表明最優催化活性。圖(b-c)氨產率與法拉第效率結果表明,-0.4 V vs. RHE時,NH?產率2.03 mmol h?1 cm?2,法拉第效率98.4%,遠超單/雙相材料。圖(d)測試了不同NO??濃度下的性能,寬濃度范圍內(0.05–0.5 M),FE保持86.1%–98.4%,展現強適應性。圖(e)UV-Vis和IC檢測結果顯示,紫外分光光度法與離子色譜(IC)結果一致,驗證數據可靠性。圖(f)為NO??還原實驗,Cu/Co/CoO@C和Co/CoO@C對NO??→NH??的FE相近,但Cu@C幾乎無活性,證實Cu主導NO??→NO??,Co/CoO主導NO??→NH??。圖(g)循環穩定性測試顯示,10次循環后FE和氨產率保持穩定,表明材料耐久性優異。

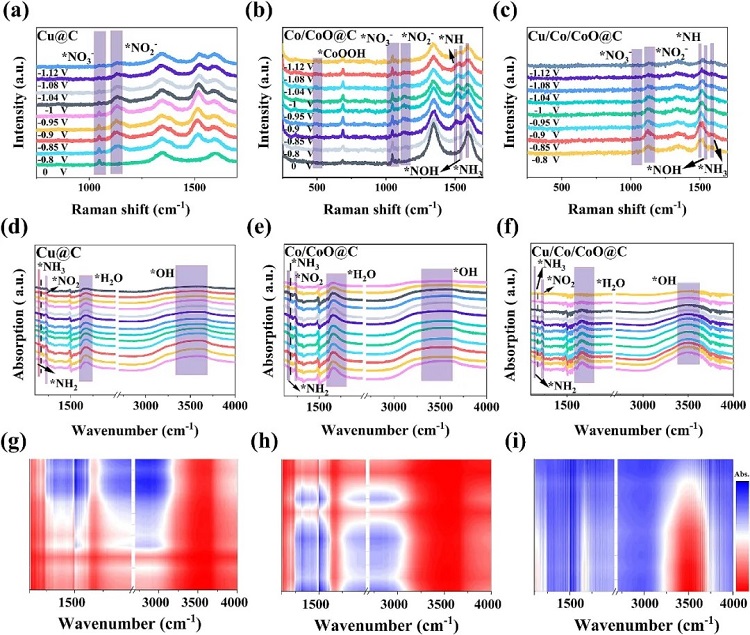

圖5-6:反應機理研究

圖(a-c)原位拉曼結果顯示,NO??峰(1046 cm?1)隨電位降低,消耗速率:Cu/Co/CoO@C > Co/CoO@C > Cu@C。NH(1501 cm?1)、NOH(1543 cm?1)、*NH?(1590 cm?1)峰強度:三相 > 雙相 > 單相,證實協同催化效應。圖(d-i)原位FTIR結果顯示,NH?(1146 cm?1)、NH?(1174 cm?1)、NO?(1223 cm?1)峰變化證實反應按NOH路徑進行:**NO?? → *NO?H → *NO? → *NO?H → *NO → *NOH → *N → *NH → NH? → NH?。

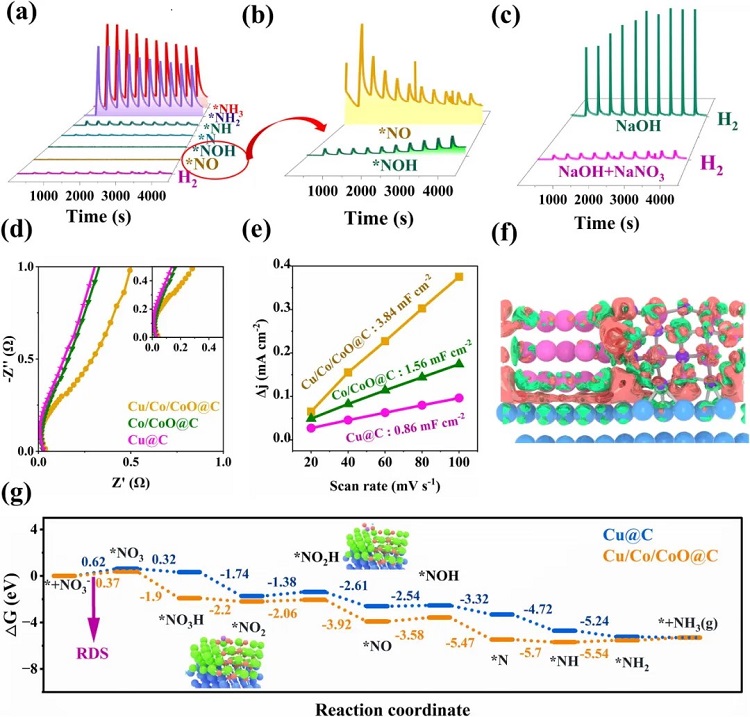

圖(a-c)DEMS結果表明,m/z 17(*NH?)信號最強,m/z 2(H?)信號弱,表明HER被顯著抑制。圖(d)EIS結果顯示,三相材料電荷轉移電阻(Rct)最小,反應動力學最優。圖(e)ECSA結果中,Cu/Co/CoO@C雙電層電容(Cdl)最大,活性位點最豐富。圖(f-g)為DFT計算結果,揭示了差分電荷密度顯示界面電子極化(紅=富集,綠=缺失),反應主要在界面進行。自由能圖顯示Cu/Co/CoO的RDS能壘(0.37 eV)低于純Cu(0.62 eV),NO??吸附增強。

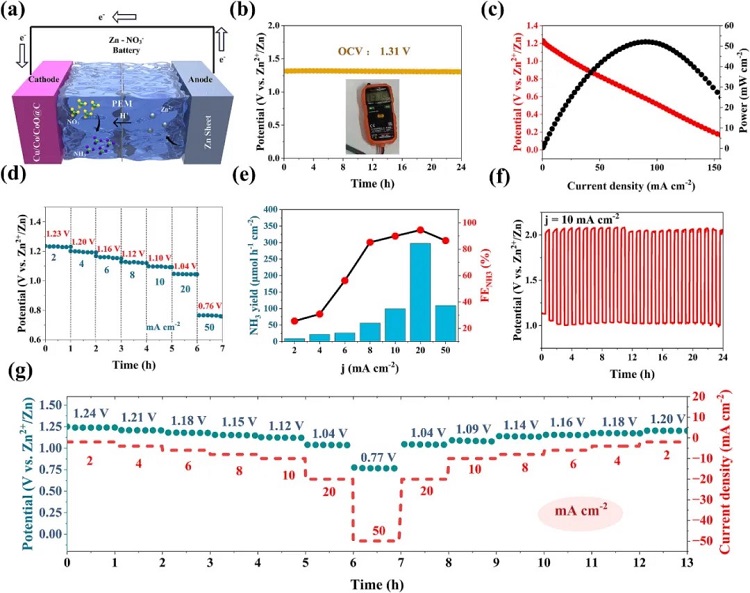

圖7:Zn-NO??電池性能

圖(a)為電池示意圖,電池由Cu/Co/CoO@C正極和Zn箔負極組成,實現NO??→NH?轉化與電能輸出。圖(b)開路電壓測試顯示,1.31V可以穩定24h。圖(c)峰值功率密度52.09 mW cm?2(89.81 mA cm?2),優于多數報道的Zn-NO??電池。圖(d-e)為放電性能測試,20 mA cm?2時,氨產率297.5 μmol h?1 cm?2,FE 94.5%。圖(f-g)循環穩定性測試結果顯示,10 mA cm?2下24小時穩定運行,高電流(50 mA cm?2)后仍可恢復,展現優異耐久性。

總結展望

本文通過快速焦耳加熱法成功合成了三相位界面材料(Cu/Co/CoO@C),顯著提升了電催化合成氨的效率和Zn-NO??電池的性能。研究揭示了多相界面材料性能增強的微觀機制,包括電子結構調制、p-d軌道耦合和核心-衛星協同催化。未來,可以進一步探索其他多相界面材料的合成與應用,優化材料結構和性能,推動電催化合成氨和廢水處理技術的工業化進程。同時,深入研究多相界面材料的催化機制,有助于設計更高效、更穩定的電催化劑,促進綠色能源和可持續發展。

通訊作者簡介

郭洪,云南大學教授,博士生導師,博士后合作導師。云南省學術帶頭人,享受云南省政府津貼的專家學者,云南大學東陸學者,中國硅酸鹽學會固態離子學分會理事(CSSI),國際能源與電化學科學研究院(IAOEES)理事,國際電化學會(ISE)會員,國家科技專家庫在庫專家。研究方向集中于先進Na、Li離子二次電池關鍵材料,新型光催化材料在環境化學中的高效利用。主持973計劃課題、國家自然科學基金、云南省重大科技專項、云南省及教育部重點項目等20余項省部級及以上課題。主要從事電化學儲能及環境催化研究。以第一作者及通訊作者在PNAS., Energy Environ. Sci., Adv. Mater., Angew Chem. Int. Edit.,等學術期刊發表論文150余篇,引用超過7000次。申請及授權30余項中國發明專利。

本文使用的焦耳加熱裝置由合肥原位科技有限公司研發,感謝老師支持和認可!

焦耳加熱裝置

焦耳加熱裝置是一種新型快速熱處理/合成的設備,該設備可使材料在極短(毫秒級/秒級)時間內達到極高的溫度(1000~3000℃),升溫速率最快可達到10000k/s;通過對材料的極速升溫,可考察材料在極端環境、劇烈熱震情況下的物性改變,可通過極速升降溫制備納米尺度顆粒,單原子催化劑,高熵合金等。目前廣泛應用在電池材料、催化劑、碳材料、陶瓷材料、金屬材料、塑料降解、生物質等領域。